Depuis plus d’une décennie, l’Amérique latine apparaît comme une « zone de tempêtes » du système-monde capitaliste. La région a connu d’importantes mobilisations collectives contre les conséquences du néolibéralisme, avec parfois des dynamiques de luttes ayant abouti à la démission de gouvernements considérés comme illégitimes ou à la remise en cause partielle du pouvoir des transnationales. Le changement des rapports de forces dans l’arrière-cour des États-Unis et ce qui a été qualifié de « tournant à gauche » (en Bolivie, Équateur ou Venezuela notamment) sont le produit d’une crise d’hégémonie des élites traditionnelles, mais aussi de mouvements sociaux créatifs, qui ont combiné revendications démocratiques et orientation anti-néolibérale et anti-impérialiste.

Cette conjoncture révèle de nombreux acteurs en résistance (indigènes, chômeurs, sans-terre, syndicalistes, féministes, etc.), ainsi qu’une multiplicité d’expérimentations démocratiques « par en bas ». Dans des contextes variés, surgissent des pouvoirs populaires qui cherchent à tâtons les chemins d’une émancipation en actes, ceci souvent contre les pouvoirs constitués, mais aussi, parfois, en lien avec des politiques publiques progressistes. Une réflexion sur un laboratoire latino-américain qui mène expériences démocratiques, autogestionnaires et participatives, potentiellement anticapitalistes, à une échelle locale, régionale ou nationale

Des liens qui libèrent

Si comme nous rappelle Franck Gaudichaud « la région n’a pas pour autant connu d’expérience révolutionnaire au sens d’une rupture avec les structures sociales du capitalisme périphérique », les nombreuses mobilisations, les expérimentations sociales, y compris dans leurs versants institutionnels, les affrontements partiels avec la logique marchande du capital secouent l’ensemble du sous-continent. S’il est « indispensable de prendre en compte la temporalité propre de la région (bien qu’intégrée à un tout mondial) et ses formations sociales spécifiques », dont ce que l’auteur nomme « Amérique indo-afro-latine », les formes de « poder popular », les expériences en cours « esquissent la cartographie, morcelée, d’autres mondes possibles ». Nous devrions les étudier comme des processus naissants « des entrailles même des conditions matérielles et subjectives du capitalisme latino-américain, de sa violence, de son exclusion, dans lesquels ils sont immergés ». Loin des simplifications, « nous sommes face à un sujet émancipateur pluriel et complexe ».

Franck Gaudichaud discute aussi du pouvoir, du « changer le monde en transformant le pouvoir et… la société », des gauches gagnant le gouvernement, « sans que le peuple ne gagne pour autant le pouvoir, ni que cela ne signifie un processus de rupture » en citant Éric Toussaint. Si la question n’est pas la réalisation immédiate d’un autre monde possible, il s’agit cependant bien « de son commencement, condition essentielle pour toute avancée future ». Et de ce point de vue, les questions du pouvoir, des pouvoirs sont incontournables.

« Ce petit livre collectif est une invitation au voyage, au débat le plus large et à penser d’autres possibles pour demain. Une invitation au »principe espérance » et à l’optimisme que défendait le philosophe Ernst Bloch, par delà les catastrophes et la barbarie qui guettent ».

Avant d’aller plus avant, je voudrai soulever un problème de terminologie, présente, entre autres, dans l’article d’Hervé Do Alto, mais qui parcoure bien des débats actuels. Il s’agit du concept d’ethnicisation. Je ne discuterai pas de la qualité ou des défauts du terme lui même, ni de celui d’ethnicité, mais des faibles contextualisations sur le sujet.

La communauté majoritaire se considère comme neutre (masculine) et universelle, sans couleur (blanche), sans « ethnicité ». Les dominé-e-s revolté-e-s se reconstruisent comme humain-e-s plus « complet-e-s », reformulent les caractérisations majoritaires, les stigmatisations, les effets de visibilité/invisibilité. De ce point de vue, « l’ethnicisation » des populations, de combats sociaux, « la remise en cause de la subalternité de groupes sociaux », sont aussi le dévoilement du faux universel de la communauté majoritaire, de l’ethnicité majoritaire. Il n’y a pas d’ethnicité sans relation aux d’autres ethnicités.

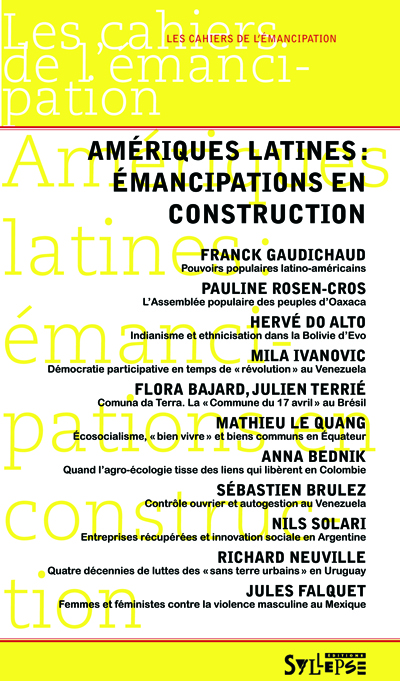

Sommaire :

Franck Gaudichaud : Pouvoirs populaires latino-américains. Pistes stratégiques et expériences récentes

Pauline Rosen-Cros : Quand le Mexique s’insurge encore

Hervé Do Alto : Indianisme et ethnicisation en Bolivie : vers une démocratie postcoloniale ?

Mila Ivanovic : Venezuela : démocratie participative en temps de « révolution »

Flora Bajard, Julien Terrié : Brésil : la Commune du 17 avril

Mathieu Le Quang : Équateur : écosocialisme et « bien vivre »

Anna Bednik : Quand l’agroécologie tisse « des liens qui libèrent » : une expérience colombienne

Sébastien Brulez : Contrôle ouvrier et autogestion : le complexe industriel Sidor au Venezuela

Nils Solari : Argentine : entreprises récupérées et innovation sociale et nouvelle approche de la richesse

Richard Neuville : Uruguay : quatre décennies de luttes des « sans terres urbains »

Jules Falquet : Les femmes contre la violence masculine, néolibérale et guerrière au Mexique

Je n’évoque que quelques éléments traités, sans précision des pays, dans ce riche petit livre : l’Assemblée populaire des peuples de Oaxaca et la production pour le bien commun ; la place des indigènes en Bolivie « consubstantiel à la naissance de cet État ; l’etnicisation comme légitimation de la présence dans des espaces desquels les indiens occupaient une place marginale ; le rôle des paysan-ne-s ; les pratiques de participation et les conseils communaux ; l’acampamento urbain comme « projet d’émancipation de chacun.e en tant que sujet, mais aussi le devenir collectif » ; la mise en œuvre conjointe du droit au logement et du droit du travail ; l’écosocialisme et le « bien vivre » ; les biens communs mondiaux ; l’agroécologie et la recréation des « systèmes de vie » (« elle est vécue »comme un tout », comme un »système de vie », une façon de penser les écosystèmes et de penser en écosystèmes ») ; le contrôle ouvrier et l’autogestion ; la récupération d’entreprises ; les structurations sous forme de coopératives ; l’innovation sociale ; la rotation des postes d’animation ; les nouvelles approches de la richesse ; les coopératives de logement et le concept de propriété collective, etc.

Toutes ces expériences (re)créent et font vivre des liens « Des liens qui les constituent et qui leur donnent la force de construire. Des liens qui libèrent ».

En décalé avec les présentations des expériences d’auto-organisation, de réappropriation des biens, de réorganisations des relations sociales, mais paradoxalement faisant ressortir des carences de présentation en terme de genre, l’article de Jules Falquet sur les féminicides et la violence masculine au Mexique, n’en reste pas moins nécessaire. Car si les violences touchent l’ensemble des dominé-e-s, celles subies par les femmes le sont aussi et surtout parce qu’elles sont femmes. La dénonciation des violences sexuelles n’est pas un à coté des questions sociales, « la violence imposée par/pour la mondialisation néolibérale est essentiellement une violence masculine, raciste et classiste, qui indirectement et directement, frappe principalement les femmes, surtout les plus appauvries et racisées ». La lutte contre l’impunité « du continuum des violences physiques, sexuelles et économiques » est une des conditions de la possibilité même de reconstruction d’une hégémonie alternative pour l’émancipation de toutes et tous.

Des expériences d’émancipation en construction, à faire connaître très largement.

Sur les Amériques Latines :

Sous la direction de Franck Gaudichaud : Le volcan latino-américain. Gauches, mouvements sociaux et néolibéralisme en Amérique latine : Actualité du socialisme du XXIe siècle

Patrick Guillaudat et Pierre Mouterde : Hugo Chavez et la révolution bolivarienne. Promesses et défis d’un processus de changement social, note de lecture : Entre ombres et lumières, une révolution en marche ?

Et plus généralement les ouvrages chroniqués sur la page : Caraïbes, Amérique centrale et du sud | Entre les lignes entre les mots

Autres ouvrages de Jules Falquet

De gré ou de force. Les femmes dans la mondialisation : L’inexistance d’un neutre universel

Sous la direction de Jules Falquet, Helena Hirata, Danièle Kergoat, Brahim Labari, Nicky Le Feuvre, Fatou Sow : Le sexe de la mondialisation. Genre, classe, race et nouvelle division du travail : Le genre est un organisateur clé de la mondialisation néolibérale

Franck Gaudichaud :“L’Amérique Latine reste l’épicentre de l’altermondialismeˮ

Quelles sont les tensions entre les nouveaux pouvoirs et les mouvements sociaux d’émancipation en Amérique latine ? Quel rôle jouent les USA ou l’Union Européenne dans la région ? Voici quelques questions que se pose « Le volcan latino-américain : Gauches, mouvements sociaux et néolibéralisme au Sud du Río Bravo », livre publié sous la direction de Franck Gaudichaud. Il répond à quelques-unes d’entre elles dans une interview publiée en Catalogne par l’hebdomadaire Directa.

L’Amérique latine est un enchevêtrement de mouvements indigènes et mouvements de base, mais aussi de gouvernements progressistes installés sur le continent au cours de la dernière décennie, la majorité d’entre eux restant cependant soumis à un système de production extractiviste, souvent aux mains des multinationales.

C’est également le tour d’une nouvelle génération de jeunes et de collectifs d’envisager de dépasser, dans le contexte actuel, le modèle d’Etat sur lequel beaucoup de pays de la zone se sont forgés. C’est un scénario riche de possibilités, non exempt de menaces, dont nous parle abondamment Franck Gaudichaud, politologue, éditeur de la section chilienne du site Rebelión, President de l’association France Amérique Latine (http://www.franceameriquelatine.org) et coordinateur de l’ouvrage El volcán latinoamericano (Le Volcan latino-américain). Une radiographie, premier ouvrage de la nouvelle maison d’édition Otramérica, dans laquelle vingt auteurs des deux côtés de l’Atlantique présentent un panorama de la carte hétérogène latino-américaine, du point de vue de la gauche et dont Gaudichaud, professeur en Sciences Politiques de l’Université de Grenoble 3, analyse tous les tenants et aboutissants.

Dans le prologue du Volcan latino-américain, tu dates de 1998 le début de la période historique dans laquelle se trouve plongée l’Amérique latine. Que se passe-t-il à partir de cette année-là ?

Il est toujours difficile de choisir une date, mais, si nous prenons comme référence le changement d’un cycle, 1998 pourrait être choisie comme le point d’infléchissement vers des positions de gauche ou centre-gauche, au niveau des gouvernements, dans tout le continent. Surtout suite à l’accession de Hugo Chávez à la présidence du Venezuela, quoique qu’il serait également juste de se référer au soulèvement zapatiste (Mexique) de 1994. En tout cas, au cours de la décennie 90, nous assistons à la reformulation de nouvelles gauches à partir de phénomènes importants et d’expériences de mobilisation sociale. Les secteurs populaires qui ne comptaient pas dans la société commencent à avoir une influence parce que, malgré le pouvoir de l’oligarchie, ils veulent être des acteurs de la vie publique. Apparaissent également de nouveaux acteurs institutionnels dans chaque pays, comme par exemple le MAS (Mouvement vers le Socialisme) d’Evo Morales en Bolivie.

Quelques-uns de ces acteurs se réclament du « Socialisme du 21ème siècle ». S’agit-il du grand mouvement du changement ?

Il s’agit plutôt d’une revendication symbolique, car jusqu’à présent nous n’assistons pas à une rupture avec le capitalisme périphérique, comme ce fut le cas pour la révolution sandiniste au Nicaragua, le castrisme à Cuba ou – potentiellement - le processus de pouvoir populaire pendant le gouvernement de Salvador Allende au Chili. En tout cas, plusieurs processus animent des dynamiques partiellement anti-impérialiste et des réformes démocratiques et sociales de grande envergure ont été mis en place par certains gouvernements, avec recul de la pauvreté et des inégalités. Nous l’avons ainsi constaté en Bolivie, en Equateur et au Venezuela. Plutôt qu’une rupture frontale avec la logique capitaliste, je dirais qu’elles tendent vers des modèles « post-néolibéraux », de retour de l’Etat et des politiques sociales, mais tout en maintenant des accords avec les multinationales pour leur faciliter l’accès aux ressources et aussi un apport technologique essentiel.

N’existe-t-il pas une possibilité de créer un modèle propre ?

La plupart des pays d’Amérique latine partent avec une croissance dépendante, reposant en grande partie sur l’industrie extractive des ressources naturelles, par exemple du pétrole et sur la production intensive des céréales et autres aliments transgéniques ou sur des biens semi-manufacturés. La question est donc de savoir comment surmonter ces dépendances du capital transnational et comment créer un modèle productif post-extractiviste à la fois adapté aux besoins des communautés et respectueux de l’environnement.

L’accord de l’Alliance Bolivarienne pour les Peuples de Notre Amérique (ALBA), né en 2004 à l’initiative du Venezuela et de Cuba, est-il une tentative de recherche d’alternative ?

Il situe dans l’agenda le projet d’intégration à échelle régionale, ayant vocation d’aller plus loin qu’une simple union économique, comme se contentent de le faire le Traité de Libre-échange, le Mercosur et autres propositions de tendance libérale. Il recherche la complémentarité en tenant compte des asymétries entre les pays et des échanges entre eux, sans oublier les îles caribéennes. Pour le moment, cependant, il s’agit d’une initiative en réaction aux USA, très intéressante politiquement mais qui n’a pas la capacité et les poids pour répondre aux véritables défis économiques que connaît l’Amérique latine, entre autres raisons par manque de soutien de grands pays comme le Brésil.

Quels sont les défis que tu mettrais en avant ?

L’obtention d’un changement profond à l’échelle régionale qui signifie intégrer dans ces dynamiques de transformation sociale et écologique, des pays comme le Brésil qui, - pour le moment - a ses propres plans stratégiques, ou plutôt dont la classe dominante a d’autres plans. Ensuite, il est nécessaire que ces pays soient en capacité - sur le plan interne et régional - de répondre aux exigences et d’écouter les mouvements sociaux qui font le pari d’aller plus loin que les réformes en vigueur et veulent rompre avec le modèle extractiviste, productiviste et neodéveloppementiste, que maintiennent leurs gouvernements, y compris les plus progressistes ou populaires. Cette tension entre gouvernements nationaux-populaires réformateurs et mouvements sociaux se fait sentir, dans la dernière période, en particulier au Venezuela, en Equateur et en Bolivie. Il ne faut pas oublier, cependant, que certains mouvements peuvent être clairement corporatistes, voire être en contradiction les uns envers les autres ou y compris obéir à des intérêts conservateurs, comme cela s’est produit en Bolivie avec le mouvement autonomiste de la ‘Media luna‘ [le ‘croissant’ des 4 provinces orientales ‘sécessionnistes, NdE] qui prétend séparer les régions plus riches des régions pauvres.

Le cas du Pérou où Ollanta Humala réprime les communautés qui s’opposent à l’industrie minière est exemplaire de cette dépendance…

Humala se définissait comme un nationaliste et, dès le départ, il avait une vision nationale-interclassiste qui reniait notamment la différence entre les gauches et les droites (comme il l’a déclaré à maintes reprises). Il continue à ouvrir le Pérou aux multinationales, entraînant une grande fracture avec les mouvements qui l’avaient appuyé. Le conflit Conga et le projet de l’entreprise Yanococha - funeste - d’extraction à ciel ouvert résume parfaitement ce qui se passe dans les autres régions de l’Amérique latine : les populations luttent pour défendre leurs droits face à quelques gouvernements, parfois teintés de progressisme, qui choisissent de préserver les privilèges des investisseurs étrangers et de grandes multinationales. C’est là que se livre la bataille pour la défense de l’environnement, pour un système productif plus durable, qui doit bien entendu répondre en même temps aux immenses besoins sociaux, en services publics, éducation, santé, du continents. Certains avancent la riche idée d’un « socialisme du bien vivre », notamment en Equateur.

En Argentine, le gouvernement de Cristina Fernández renâcle à reconnaître le droit du peuple mapuche à gérer ses ressources. Reproduit-il les mêmes insuffisances ?

Le droit des peuples indigènes est un des sujets en souffrance auquel est confronté l’Amérique latine, conjointement à celui de la « décolonisation interne » des institutions et structures sociales. La création de sociétés réellement plurinationales et démocratiques en est encore à ses balbutiements, après des siècles de pouvoir colonial et malgré des avancées importantes avec des processus constituants très avancés en Bolivie, en Equateur et au Venezuela. Ceci explique que la reconnaissance réelle et pratiques des droits indigènes soit assez lent, notamment dans certains pays de la région andine et encore davantage en Amérique centrale. On voit cela de façon encore plus criante au Chili où le peuple mapuche s’oppose aux entreprises hydro-électriques ou forestières qui détruisent leurs terres, leur culture et la biodiversité. Cette lutte place les États oligarchiques issus des indépendances du 19ème siècle, centralistes ou fédéraux, devant leurs contradictions. C’est aussi le cas du Mexique avec la lutte zapatiste au Sud du pays qui.

Sur l’ingérence étrangère : Sommes-nous encore aux temps des dictatures qui reçoivent le soutien des USA, comme ce fut le cas pour le Chili avec le Plan Condor ?

L’interventionnisme continue d’exister, mais il a changé et il s’est réarticulé. D’abord, avec l’intégration de nombreux pays dans le marché international via la signature de plusieurs TLC (Traité de libre-échange) et également par le biais du Plan Colombie, permettant aux USA de trouver un allié important pour imposer leur stratégie de domination, un peu à l’image du rôle joué par Israël au Moyen-Orient. Ce schéma explique la présence de la Quatrième Flotte US dans les eaux de la région et aussi le rôle de Washington lors des tentatives de coup d’État contre Hugo Chávez au Venezuela en 2002 ; peu après, lors de l’essai de déstabilisation en Bolivie ; l’expulsion de Manuel Zelaya de la présidence du Honduras en 2009, ou maintenant, au Paraguay, celui de grandes multinationales lors de la destitution de Fernando Lugo. Il faudrait ensuite y ajouter le soft power, c’est-à-dire les tentatives d’influencer ou façonner l’opinion publique - par exemple au cours des processus électoraux - au travers de grandes corporations médiatiques. Les Etats-Unis d’Amérique ont investi de gros moyens dans ce domaine dans le but d’induire certains comportements ou réflexions dans la population, créant également dans le même but des lobbies, des ONG (tel l’USAID), voire des mobilisations sociales d’opposition aux gouvernements considérés comme hostiles.

Dans la bataille entre cette offensive néolibérale et la nouvelle gauche qui se réclame des mouvements populaires, il semble que la jeunesse et les femmes jouent un rôle important. Qu’en penses-tu ?

Sans doute. L’Amérique latine a été l’épicentre de l’altermondialisme et des grandes luttes et nous le voyons encore avec l’apparition d’une nouvelle génération militante, d’étudiants, de femmes et de syndicats de travailleurs. Au Chili est apparu un mouvement très important contre le modèle d’éducation marchandisé hérité de la dictature et géré actuellement par le président conservateur multimillionnaire Sebastián Piñera ; en Colombie, on a réussi à stopper un plan similaire, et au Mexique, il faut noter l’irruption du mouvement « Yosoy132 » (je suis le 132ème) qui sont des expressions d’indignation qui, à l’instar de beaucoup d’autres apparues ailleurs partout le monde, interpellent les partis traditionnels, le capitalisme financier et remettent en cause le mépris des institutions à l’égard des secteurs subalternes.

Cette éclosion de mouvements peut-elle s’organiser à l’échelle régionale ?

Différents axes de mobilisation transversale pourraient favoriser cela : par exemple, la défense de la souveraineté alimentaire. De nombreux peuples et organisations paysannes commencent à se rendre compte des effets catastrophiques des Traités de libre-échange (TLC) signés par quelques États latino-américains (notamment de la coté Pacifique) avec les USA et l’Union européenne. Le Mexique lui-même, pays en pointe dans la production du maïs, est obligé aujourd’hui d’en importer des USA, et perd sa capacité productive depuis la signature de l’Accord de libre échange de l’Amérique du Nord (TLCAN). La lutte contre la crise climatique et ses effets favorise également des expériences intéressantes de revendications du ‘Buen vivir’ (« Bien Vivre »), autrement dit du respect de la biodiversité et la « Pachamama », comme en Bolivie ou dans la zone du Yasuní, dans la forêt amazonienne équatorienne, qui pourrait être déclarée zone exempte d’exploitation pétrolière. Certainement, ces luttes collectives ne réussiront pas à rompre du jour au lendemain avec la logique d’extraction et de développement capitaliste, ces peuples ont besoin de développer des politiques et services publics, d’infrastructures, de combattre les inégalités sociales et raciales, etc…, mais ces classes mobilisées revendiquent une transition postcapitaliste et écosocialiste possible, qui nous conduit à un nouveau paradigme, social, démocratique, environnemental et de vie.

Quant au Brésil, est-il envisageable qu’il se joigne à ce contre-pouvoir anti-impérialiste ?

Comme l’a dit Ignacio Lula Da Silva, le Brésil n’est plus un pays émergent mais « émergé ». Un pays mondialement influent, un pays clé au G20, qui dans le contexte actuel de crise apporte sa contribution au Fonds Monétaire International pour aider ses amis européens. Il ne participe pas à la constitution d’une alternative de gauche, radicale, mais d’une certaine façon il a servi de soutien à plusieurs reprises aux gouvernements de Chávez ou d’Evo dans la région.

Tend-il vers des thèses socio-libérales ?

Oui, exactement. Le gouvernement du Brésil opte pour la voie économique traditionnelle des « avantages comparatifs » dans le cadre de la division internationale du travail et choisit de profiter de sa position de « géant » possédant d’immenses ressources et terres pour offrir des millions d’hectares à Monsanto et à d’autres. Mais il ne s’agit pas seulement de cela : il a créé ses propres « multilatinas » [NdT : entreprises multinationales d’Amérique latine], qui lui permettent de faire pression sur ses associés. En quelque sorte, le Brésil est devenu un « sous-empire », clairement hégémonique par rapport aux autres pays d’Amérique du Sud. Cela, tout en ayant été auparavant une référence dans des processus de démocratie participative, de l’altermondialisme ou grâce à la lutte du Mouvement des Travailleurs Sans Terre (MST), mouvement toujours mobilisé.

A quoi attribues-tu cette position ?

Le pays possède une des bourgeoisies les plus fortes du continent, avec laquelle le Parti des travailleurs (PT) a collaboré bien volontiers en même temps qu’il s’institutionnalisait, ce qui a permis entre autres une nouvelle accumulation de capital qui a accentué les différences entre les plus riches et les plus pauvres. Il est certain que l’extrême pauvreté a reculé de façon conséquente en termes généraux mais sans remettre en cause la structure sociale, ni contribuer à la logique post-néolibérale aspirent les peuples et mouvements dans d’autres pays d’Amérique Centrale et d’Amérique du Sud.

Tu es quand même optimiste quant à l’avancée d’un nouveau modèle économique et politique sur le continent ?

Nous verrons bien. Il existe clairement un débat entre les gouvernements qui de façon quasi ‘naturelle’ pariaient sur le néo-développement ou le néo-libéralisme et une partie des mouvements populaires. Le Venezuela bolivarien des conseils communaux, l’Argentine des travailleurs des entreprises occupées ou la Bolivie liée aux autonomies indigènes ont donné une impulsion essentielle à cette dynamique continentale, même si d’immenses différences existent entre les pays et les régions. Nous voyons maintenant que quelques-uns des gouvernements les plus radicaux sont en tension et contradiction avec des processus d’émancipation venus de la base, c’est pourquoi, nous devrons voir si cette tension s’accentue ou bien, si au contraire, encore une fois, les alternatives se profilent au cœur même du calendrier, y compris institutionnel, « en démocratisant la démocratie » et en créant de nouvelles expériences de pouvoir populaire, d’auto-organisation articulées entre elles autour d’un projet politique. Il faut faire confiance aux étudiants, aux femmes, aux travailleurs mobilisés, aux mouvements pour la souveraineté alimentaire et la réforme agraire, aux peuples indigènes organisés. Ils pourront être le moteur du changement et de la construction d’alternatives, en lien avec les avancées démocratiques de ces dernières années.

Que devrait apprendre l’Europe de ce volcan latino-américain qui commence à émerger ?

L’Amérique latine est un bon miroir pour les pays européens qui vont devoir faire face à la crise parce que, dans les années 80, le continent a déjà connu les plans d’ajustement, qu’essaient d’appliquer la Troïka en Europe. L’Amérique latine a démontré qu’on pouvait combattre en se mobilisant et en revendiquant des sorties de crise plus justes. L’Equateur, par exemple, a bien montré qu’on peut annuler une partie de la dette externe avec l’appui plus offensif d’un gouvernement et des mouvements sociaux. L’Argentine aussi a su renégocier sa dette. Si ces pays du sud ont démontré leur capacité à s’imposer - bien que partiellement - au monde financier international, les peuples européens peuvent aussi le faire, depuis le centre du capitalisme-monde. Les expériences populaires latino-américaines peuvent également servir d’inspiration dans l’objectif de construire des coopératives, des médias communautaires, des usines occupées et autres projets alternatifs et égalitaires. L’Amérique latine nous montre qu’il est possible de construire des passerelles à partir du cadre des mouvements sociaux en direction du monde politique en proposant des alternatives à l’échelle nationale et continentale.

Traduit de l’espagnol par Pascale Cognet et édité par Fausto Giudice

Source : http://www.tlaxcala-int.org/article.asp?reference=7889

http://cadtm.org/Franck-Gaudichaud-L-Amerique

Pour penser et agir dans la société contemporaine, en vue de l’émancipation de toutes et tous, il faut comprendre les processus de domination, mais aussi connaître les nouvelles stratégies, les références et les cultures de la critique sociale.

Quelles formes d’émancipation les théories critiques, féministes, marxistes, anarchistes, du post-colonialisme et de la démocratie radicale, défendent-elles ? Quels rapports entretiennent-elles avec les discours militants et politiques ? Quels sont les sujets, les méthodes, les problèmes et les objectifs de la critique sociale aujourd’hui ?

Cet ouvrage collectif répond à ces questions, à travers analyses et prises de position de chercheur-e-s de courants théoriques et politiques différents. Ils abordent certains des domaines majeurs où les pratiques d’émancipation se réinventent : le travail, les identités, les cultures, le corps, l’engagement dans le rapport à la violence… les transformations récentes du capitalisme et de la question sociale, les nouvelles formes de mobilisation collective. Par leur dialogue et leur confrontation, ces contributions proposent une cartographie des métamorphoses en cours de la critique sociale, des outils théoriques d’analyse des sociétés contemporaines et des pistes vers de nouvelles luttes politiques pour l’émancipation sociale.

Les auteurs

(Sous la direction de) Alexis Cukier, Fabien Delmotte et Cécile Lavergne sont philosophes, doctorants à l’université Paris-Ouest Nanterre, et membres du laboratoire Sophiapol. Leurs recherches dans le domaine de la philosophie sociale et politique et de la sociologie critique portent sur les formes contemporaines de l’émancipation, de la critique sociale, de la violence et du pouvoir.

Hourya Bentouhami est docteure en philosophie (chercheure associée au CSPRP, Paris VII-Denis Diderot), spécialiste des théories de la non violence et des théories critiques post-coloniales. Elle a publié de nombreux articles dans des revues scientifiques et militantes.

Luc Boltanski est sociologue (Directeur d’études en sociologie EHESS / GSPM). Son travail porte notamment sur les opérations critiques, les institutions et le nouvel esprit du capitalisme. Il a publié notamment De la critique. Précis de sociologie de l’émancipation (Gallimard, 2009) et, avec Eve Chiapello, Le nouvel esprit du capitalisme (Gallimard, 1999).

Elsa Dorlin est philosophe et politiste, professeure de science politique à l’Université de Paris 8 (LABTOP), elle est spécialiste des théories du genre et des sexualités, des philosophies féministes, Esclavage, colonialisme, post-colonialisme. Elle a publié notamment La Matrice de la race. Généalogie sexuelle et coloniale de la Nation française (La découverte, 2006) et Sexe, genre et sexualités : introduction aux philosophies féministes (Puf, 2007).

Stéphane Haber est professeur de philosophie politique à l’Université Paris Ouest Nanterre (Sophiapol), spécialiste des pensées marxistes, de philosophie sociale et d’épistémologie des sciences sociales. Il a publié notamment L’aliénation (Puf, 2007) et L’homme dépossédé (CNRS Editions, 2009).

Razmig Keucheyan est sociologue (Maître de conférences à Paris-IV), spécialiste des pensées critiques. Il est notamment l’auteur d’Hemisphère gauche. Une cartographie des nouvelles pensées critiques (La Découverte, 2010).

Christian Laval est sociologue, professeur à l’Université Paris Ouest Nanterre (Sophiapol). Il étudie la « rationalité néolibérale » et est spécialiste de Marx. Il est l’auteur, notamment, avec Pierre Dardot, de La nouvelle raison du monde : Essai sur la société néolibérale, La Découverte, 2010 et Marx, prénom : Karl, Gallimard, 2012.

Irène Pereira est docteure en sociologie (GSPM EHESS), professeur de philosophie au lycée, elle est spécialiste de la gauche radicale et des mouvements libertaires. Elle est l’auteure, entre autres, de Anarchistes (La ville Brûle, 2009), Les grammaires de la contestation (La Découverte, 2010) et de L’anarchisme dans les textes (Textuel, février 2011).

Jacques Rancière est philosophe, professeur émérite à l’Université Paris 8, penseur de l’émancipation et de l’égalité. Il est l’auteur notamment de La haine de la démocratie, La Fabrique, 2005 et Le maitre ignorant : cinq leçons sur l’émancipation intellectuelle, Fayard, 1987.

Olivier Voirol est sociologue, chercheur à l’Institut für Sozialforschung à Francfort, spécialiste en philosophie sociale, théories de la reconnaissance et de la culture.

Sommaire

Introduction, par Alexis Cukier, Fabien Delmotte et Cécile Lavergne

Partie I. Tensions entre critique sociale et projet d’émancipation

Chap. 1. De la sociologie de la critique aux impasses actuelles de la critique sociale, Entretien avec Luc Boltanski

Chap. 2. Repenser la tension entre critique et émancipation à partir de Georges Sorel, par Irène Pereira

Chap. 3 : Les ambiguïtés de l’émancipation et le projet révolutionnaire démocratique, par Fabien Delmotte

Partie II. L’émancipation sociale aujourd’hui : enjeux critiques et politiques

Chap. 1 : La question politique de l’émancipation, Entretien avec Jacques Rancière

Chap. 2. S’émanciper du capitalisme ?, par Stéphane Haber

Chap. 3 : Travail, critique et émancipation : le pouvoir en question, par Alexis Cukier

Partie III. Renouveau de la critique sociale et émancipation : l’identité, la culture et la violence en question

Chap. 1. : La violence comme praxis libératrice : de Frantz Fanon à l’autodéfense, Entretien avec Elsa Dorlin

Chap. 2. Identités et cultures. Pour un multiculturalisme négocié, par Hourya Bentouhami

Chap. 3. Culture et émancipation, par Olivier Voirol

Partie IV. Critiques, émancipation et luttes sociales

Chap. 1. Cartographie critique des théories et des luttes, Entretien avec Razmig Keucheyan

Chap. 2. Quelles capacités politiques des classes populaires ? Démobilisation, délégation, auto-organisation, par Christian Laval

Page de l’éditeur : http://atheles.org/editionsducroqua...

Retourner vers Editions, livres et textes, salons/fêtes du livre

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun-e utilisateur-trice enregistré-e et 1 invité